在科技日新月異的時代,智慧農業物聯網作為現代農業發展的重要驅動力,正逐步成為推動鄉村振興戰略的關鍵力量。這一新興技術的應用,不僅深刻改變了傳統農業的生產方式,還極大地提升了農業生產效率、農產品質量以及農村經濟的整體發展水平。

智慧農業物聯網,物聯網技術在農業領域的深度應用與融合。依托傳感器、無線通信技術、云計算、大數據分析及人工智能等現代信息技術,實現對農業生產環境的全面感知、智能決策、精準控制和科學管理。這一技術架構主要包括感知層、網絡層、平臺層和應用層四個層次。

感知層:通過部署在農田、溫室、養殖場等場所的各類傳感器,如溫濕度傳感器、土壤水分傳感器、光照強度傳感器等,實時采集農業生產環境中的各類數據,如土壤濕度、光照強度、作物生長狀態等。

網絡層:利用無線通信技術(如Zigbee、LoRa、NB-IoT等)和互聯網,將感知層收集的數據傳輸至云端或本地數據中心,實現數據的遠程傳輸和共享。

平臺層:在云端或本地搭建數據處理與分析平臺,利用大數據、云計算和人工智能技術對收集到的數據進行深度挖掘和分析,為農業生產提供科學依據和智能決策支持。

應用層:根據平臺層的分析結果,開發各類智能化應用,如精準灌溉、智能施肥、病蟲害預警、農產品溯源等,實現農業生產的智能化和精準化管理。

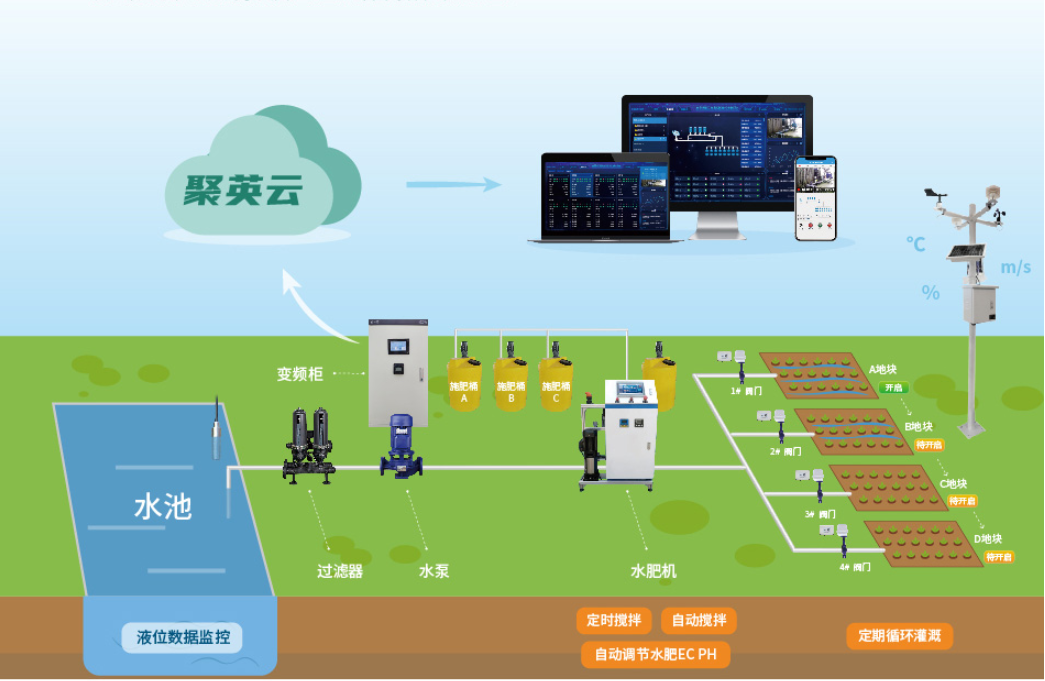

1、智能灌溉系統

通過在農田中部署土壤濕度傳感器、氣象站等設備,系統能夠實時監測土壤水分含量、降雨量、蒸發量以及空氣溫濕度等環境參數。基于大數據分析,系統能夠精準計算出作物所需的水量,并自動調控灌溉設備,實現按需灌溉。這種精準灌溉不僅節約了水資源,還避免了過度灌溉導致的土壤鹽堿化問題,提高了作物產量和品質。

2、病蟲害智能預警與防控

傳統防治方法往往依賴于農藥的大量使用,不僅增加了生產成本,還對環境造成了污染。農業物聯網技術的應用,使得病蟲害的智能預警與防控成為可能。通過安裝高清攝像頭、病蟲害監測傳感器等設備,系統能夠實時監測作物生長狀態,一旦發現病蟲害跡象,立即發出預警信號,并給出科學的防治建議。同時,結合無人機噴灑技術,可以實現精準施藥,減少農藥使用量,保護生態環境。

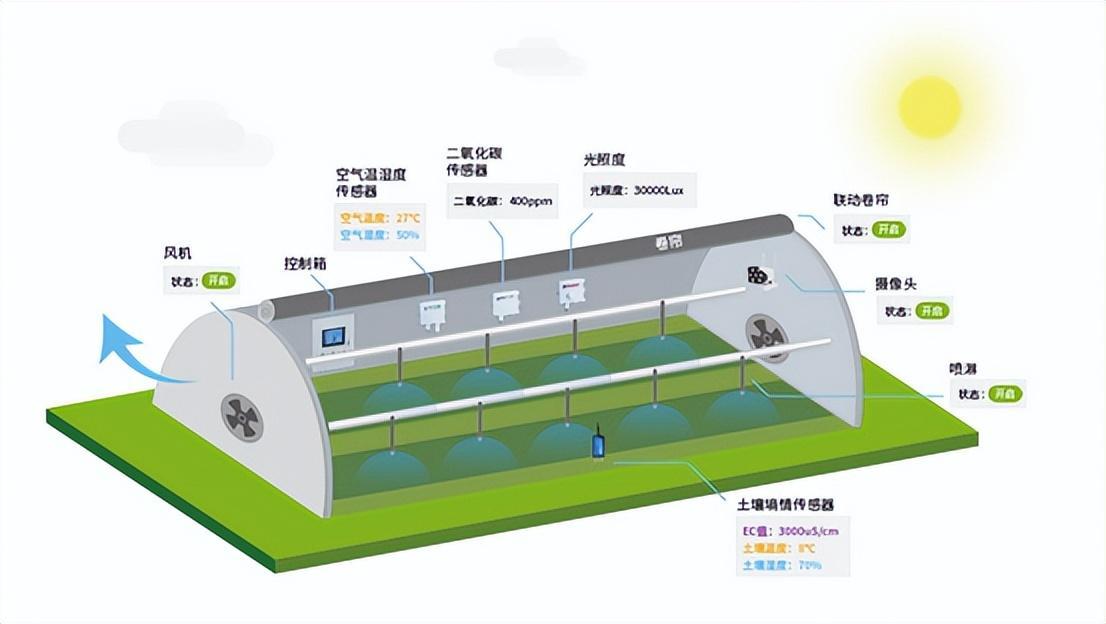

3、智能溫室管理

溫室內的環境參數如溫度、濕度、光照強度、二氧化碳濃度等,對作物生長至關重要。通過部署各類傳感器和智能控制系統,溫室環境可以得到精確調控。例如,當溫度過高時,系統會自動開啟降溫設備;當光照不足時,會啟動補光系統。此外,智能溫室還能根據作物生長周期的需求,自動調整灌溉、施肥等管理措施,為作物提供最適宜的生長環境,提高產量和品質。

4、農產品質量安全追溯

通過為農產品賦予唯一的身份標識(如二維碼),記錄其從種植、收獲、加工、運輸到銷售的全過程信息。消費者只需掃描二維碼,即可了解到農產品的產地、生產日期、農藥使用情況、質量檢測報告等詳細信息。這不僅增強了消費者對農產品的信任度,也促進了農產品市場的健康發展。

5、精準農業作業管理

利用衛星遙感、無人機、地面移動監測設備等先進技術,對農田進行高精度測繪和監測,獲取作物的生長信息、土壤肥力分布等數據。基于數據,系統可以生成精細化的農田管理方案,指導農民進行精準的播種、施肥、除草、收割等作業。精準農業不僅提高了農業生產效率,還減少了化肥、農藥等投入品的使用量,降低了生產成本,實現了農業生產的可持續發展。

6、農業大數據分析與決策支持

農業物聯網技術的應用,使得海量的農業數據得以收集和分析。數據包括氣象數據、土壤數據、作物生長數據、市場需求數據等。通過對數據的深度挖掘和分析,可以揭示農業生產中的規律和趨勢,為農業生產決策提供科學依據。例如,基于歷史氣象數據和作物生長模型,可以預測未來一段時間內的作物產量和品質;基于市場需求數據,可以調整種植結構,提高農產品的市場競爭力。農業大數據分析與決策支持系統的建立,使得農業生產更加科學、精準和高效。

農業物聯網技術的應用,為現代農業的發展注入了新的活力。不僅提高了農業生產的效率和品質,還促進了農業資源的合理利用和生態環境的保護。