打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展瓶頸,促進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是將來農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)改革創(chuàng)新的趨勢(shì)。作為推動(dòng)智慧農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心動(dòng)力,數(shù)字經(jīng)濟(jì)承載著重要的賦能作用。數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力形成過程,就是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智慧農(nóng)業(yè)各自優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)融合的過程,由外部環(huán)境驅(qū)動(dòng)力與內(nèi)在行為驅(qū)動(dòng)力兩方面組成。從現(xiàn)實(shí)路徑來看,推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展可以從這樣幾個(gè)方面著手努力:強(qiáng)化政府政策引領(lǐng),提升政府頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)的前瞻性;以新基建為著力點(diǎn),補(bǔ)齊智慧農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板;發(fā)揮“大智移云”作用,構(gòu)建智慧農(nóng)業(yè)智能評(píng)價(jià)體系。該文就此進(jìn)行了研究和探討,以期為相關(guān)從業(yè)人員提供參考。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要途徑和努力方向,對(duì)于發(fā)掘農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)要素價(jià)值、優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)流程、智能管理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程、助推農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系高效化至關(guān)重要。然而,當(dāng)前中國(guó)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展水平不高,智慧農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源體系建設(shè)仍處于探索階段,關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)相對(duì)滯后,數(shù)字經(jīng)濟(jì)在農(nóng)業(yè)中的比重相較于工業(yè)和服務(wù)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。因此,研究數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力與路徑具有重要意義。

在已有研究中,學(xué)術(shù)界將數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展理解為利用先進(jìn)的人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)等新一代信息技術(shù),促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。事實(shí)上,從廣義上來說,農(nóng)業(yè)電子商務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯、智慧鄉(xiāng)村旅游等研究?jī)?nèi)容都屬于智慧農(nóng)業(yè)的研究領(lǐng)域。根據(jù)前人研究成果,筆者認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展是指在農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全產(chǎn)業(yè)鏈中廣泛使用先進(jìn)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)的一種農(nóng)業(yè)發(fā)展形態(tài)。

一方面,在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展中,依托先進(jìn)的新一代信息技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能,提升農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈附加值成為必然選擇。利用數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的自動(dòng)化、機(jī)械化和智能化,強(qiáng)化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新,是保障農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。在具體實(shí)施中,涉農(nóng)企業(yè)與高校科研院所等科研機(jī)構(gòu)開展協(xié)同攻關(guān),進(jìn)行科研成果轉(zhuǎn)化,提升涉農(nóng)企業(yè)的科技研發(fā)能力,進(jìn)而推動(dòng)其為智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)注入新的動(dòng)力。

另一方面,政府推動(dòng)力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵因素。政府推動(dòng)力主要體現(xiàn)為政府在貫徹國(guó)家政策文件、支持智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展過程中的行為引導(dǎo)、財(cái)政支持、政策保障等方面的推進(jìn)力和黏合力。政府在整合和調(diào)動(dòng)各方面資源上具有先天優(yōu)勢(shì),能夠在數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要的引領(lǐng)作用。

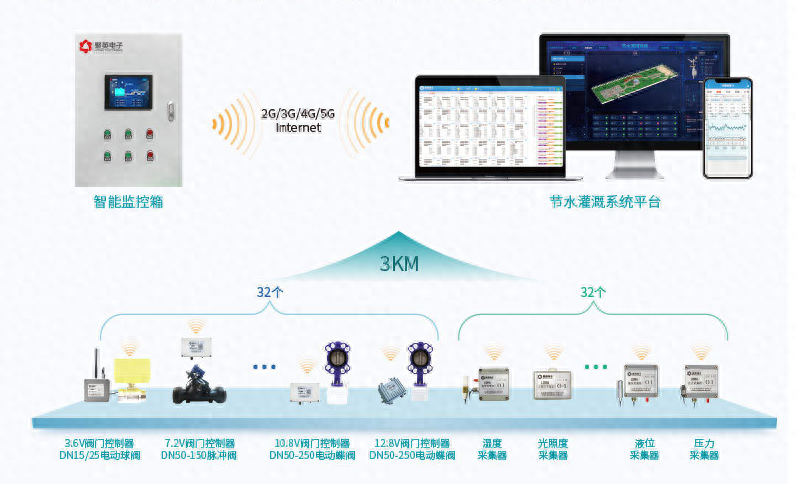

利益耦合是智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域各利益相關(guān)者之間實(shí)現(xiàn)合作共贏的穩(wěn)定形式。政府負(fù)責(zé)做好智慧農(nóng)業(yè)的頂層設(shè)計(jì),從政策層面鼓勵(lì)精準(zhǔn)播種、智能災(zāi)害預(yù)警、無人機(jī)、GPS、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航等各種技術(shù)在智慧農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用,并且覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的多個(gè)環(huán)節(jié),從而取得良好的執(zhí)政成績(jī)。涉農(nóng)企業(yè)、科研人員、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體通過為農(nóng)戶提供相應(yīng)的生產(chǎn)資料和科研支持,幫助農(nóng)戶做好智能化施藥、智能化灌溉、智能農(nóng)機(jī)裝備駕駛等精準(zhǔn)作業(yè),提高農(nóng)戶的工作效率和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)。

政府的最主要職責(zé)是政策支持,政府的導(dǎo)向和推動(dòng)是智慧農(nóng)業(yè)深入發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力,因此,因地制宜地進(jìn)行政策引導(dǎo)是非常必要的。

(1)統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

各級(jí)政府要及時(shí)將智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展納入?yún)^(qū)域鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)總體規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)情,科學(xué)制定數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,同步推進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展各項(xiàng)保障政策制定、制度支持和項(xiàng)目建設(shè),動(dòng)態(tài)調(diào)整相應(yīng)的細(xì)則。

(2)健全數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)制

建立智慧農(nóng)業(yè)信息化經(jīng)費(fèi)投入保障機(jī)制,制定和完善智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目在建設(shè)用地、稅費(fèi)減免、信用貸款、招商引資等方面的扶持政策和措施,鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開發(fā)適合智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目特點(diǎn)的多元化融資品種,實(shí)施“金融+財(cái)政+土地信用”的組合式激勵(lì)政策,保障智慧農(nóng)業(yè)的財(cái)政支持。

(3)加強(qiáng)對(duì)智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的研發(fā)推廣支持

加強(qiáng)對(duì)智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)的研發(fā)和推廣人才的培育,建立健全智慧農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)引進(jìn)機(jī)制,確保熱愛“三農(nóng)”、技能過硬的技術(shù)型新農(nóng)人資源得到足夠的激勵(lì),主動(dòng)投身智慧農(nóng)業(yè)建設(shè),為智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供人才支撐。探索智慧農(nóng)業(yè)科技示范園的示范引領(lǐng)作用,建設(shè)智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目試驗(yàn)區(qū),將數(shù)字技術(shù)貫通農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)企業(yè)、科研院所智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化支持力度,試行“先轉(zhuǎn)化、后按比例共享收益”制度。

(1)分步實(shí)施,平衡“舊”與“新”

智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)需平衡好新基建和已有基建之間的關(guān)系,先確定智慧農(nóng)業(yè)的整體發(fā)展需求再進(jìn)行系統(tǒng)部署,在已有基建基礎(chǔ)上,輔以必要的新基建投入,使實(shí)際的智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)效益達(dá)到最優(yōu)。在逐步投入新基建的同時(shí),還需注重提高涉農(nóng)數(shù)據(jù)的利用率,建設(shè)智慧農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺(tái),匯集已有數(shù)據(jù)和新數(shù)據(jù),做好數(shù)據(jù)的持續(xù)更新迭代,適時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)開源,為相關(guān)部門做好智慧農(nóng)業(yè)科學(xué)決策以及智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)提供數(shù)據(jù)支撐,推動(dòng)智慧農(nóng)業(yè)新基建的不斷迭代升級(jí)和推廣應(yīng)用。

(2)因需制宜,平衡“建”與“用”

在智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)中,用好新基建、激發(fā)新活力,需規(guī)避由于供需失衡造成的“建不應(yīng)需”“建而難用”現(xiàn)象,避免資源浪費(fèi)或新基建浮于表面,應(yīng)以滿足智慧農(nóng)業(yè)實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn),因需制宜推進(jìn)不同地區(qū)的智慧農(nóng)業(yè)新基建應(yīng)用。對(duì)經(jīng)濟(jì)比較落后的地區(qū)來說,對(duì)智慧農(nóng)業(yè)的需求不高,可以從覆蓋網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施起步,逐步推進(jìn)5G試點(diǎn)應(yīng)用。

(3)柔性管理,平衡“堵”與“疏”

智慧農(nóng)業(yè)新基建能夠產(chǎn)生海量數(shù)據(jù),通過大數(shù)據(jù)挖掘、處理與分析,可以提高數(shù)據(jù)的利用率,但同時(shí)也會(huì)帶來數(shù)據(jù)泄漏隱患,應(yīng)采用柔性管理的方式做好安全管理工作。具體實(shí)施中,應(yīng)在推進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)新基建部署應(yīng)用的同時(shí),以柔性管理方式統(tǒng)一技術(shù)部署模式,規(guī)范數(shù)據(jù)接入與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn),杜絕一刀切的管理模式。試行事前準(zhǔn)入模式,做好智慧農(nóng)業(yè)新基建的事前備案工作,建立健全負(fù)面清單機(jī)制,將智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)扼殺在萌芽中。

(1)有效利用大數(shù)據(jù)技術(shù),采集智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的多模態(tài)數(shù)據(jù)

大數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新引擎,加快建設(shè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型農(nóng)業(yè)成為必然選擇。依托大數(shù)據(jù)技術(shù),可以搜集智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)過程中的海量數(shù)據(jù),包括農(nóng)作物種植過程監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)氣象數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)病蟲害發(fā)生數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)旱情災(zāi)情發(fā)生數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)多源遙感數(shù)據(jù)等,同時(shí)根據(jù)價(jià)值密度、數(shù)據(jù)類型給予匯總分類。在此基礎(chǔ)上,執(zhí)行數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析等操作,刪除無效數(shù)據(jù)、重復(fù)數(shù)據(jù),得到有價(jià)值的數(shù)據(jù),為數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展提供翔實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。

(2)有效利用人工智能技術(shù),對(duì)智慧農(nóng)業(yè)全過程數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化處理

在通過利用大數(shù)據(jù)技術(shù)采集、挖掘和分析智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的多源數(shù)據(jù)之后,利用人工智能技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),能及時(shí)有效地掌握智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)狀況和質(zhì)量,綜合分析所有評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),并執(zhí)行智能化預(yù)測(cè)操作,輸出預(yù)測(cè)信息。由于利用人工智能技術(shù)的智能化處理操作都是根據(jù)內(nèi)置算法進(jìn)行的,整個(gè)流程無須人工操作,因此,保證了智慧農(nóng)業(yè)水平評(píng)價(jià)的客觀性。

(3)發(fā)揮云計(jì)算與云存儲(chǔ)的作用,保證智能評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)的及時(shí)保存

利用云計(jì)算技術(shù),可以依托云計(jì)算形成的分布式數(shù)據(jù)庫整合智慧農(nóng)業(yè)全過程各維度的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),進(jìn)而可以有效分析智慧農(nóng)業(yè)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),將模糊、滯后的評(píng)價(jià)變革為科學(xué)、準(zhǔn)確的可視化評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)結(jié)果技術(shù)向相關(guān)職能部門、企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體反饋。利用云存儲(chǔ)技術(shù),可以存儲(chǔ)海量的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)報(bào)告,為評(píng)價(jià)結(jié)果的查詢提供便捷途徑。

(4)發(fā)揮移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的作用,提高智慧農(nóng)業(yè)評(píng)價(jià)的公開透明性

將智慧農(nóng)業(yè)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和結(jié)果通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以可視化界面的形式展示在移動(dòng)端,政府職能部門、農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)種植戶都可以相互監(jiān)督智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)的全過程,并按照公開評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,彌補(bǔ)智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)存在的短板。

在當(dāng)前全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的新形勢(shì)下,農(nóng)業(yè)作為鄉(xiāng)村發(fā)展的重中之重,對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展提出了新的要求。數(shù)字經(jīng)濟(jì)能夠?yàn)閭鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)注入活力,優(yōu)化農(nóng)業(yè)資源和生產(chǎn)要素配置,幫助各利益相關(guān)主體獲取商品和市場(chǎng)信息,推進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展。